镇平手工地毯起源于1980年,到了上世纪90年代达到鼎盛,其“超高道”丝毯名扬四海,并于2008年荣获南阳市非物质文化遗产保护项目名录的荣誉。

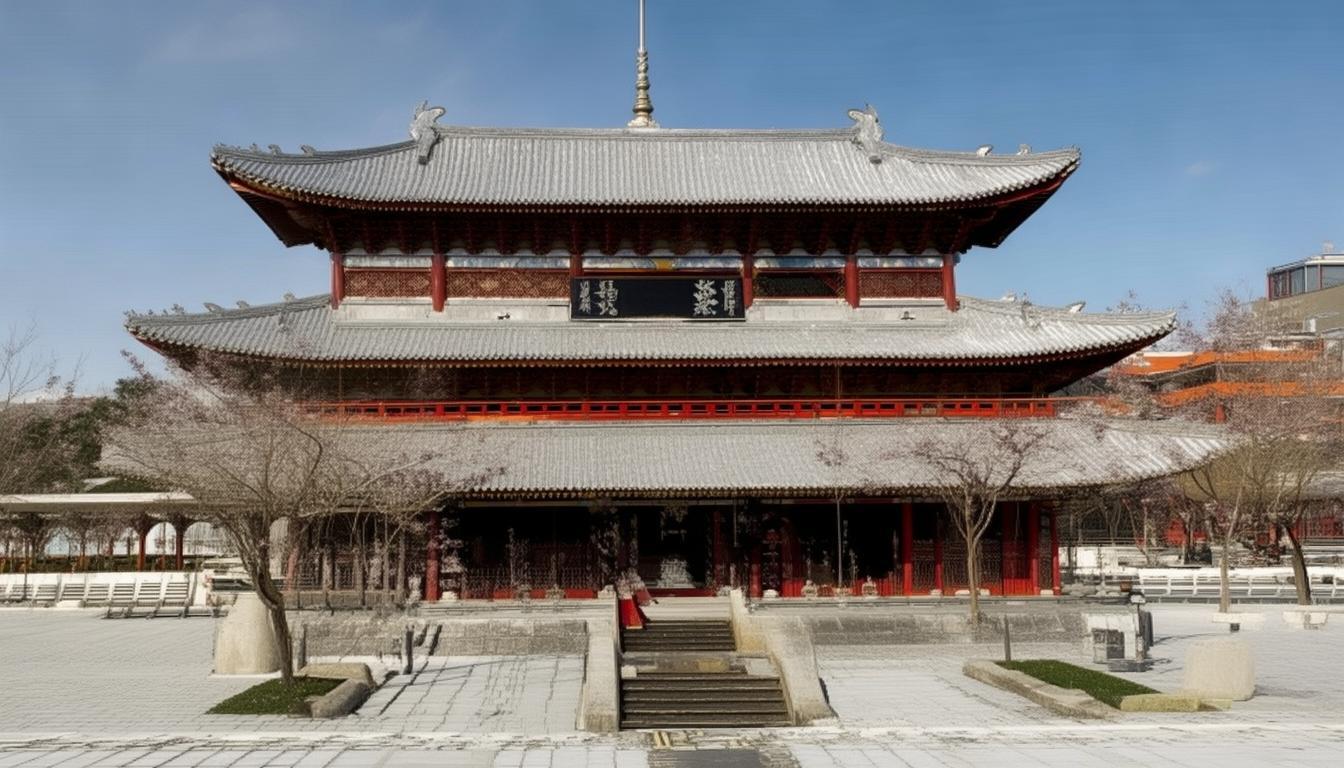

镇平史籍中记载,该地蚕丝和丝绸制造业源远流长,其历史至少可追溯至3500年前。1912年民国初期,镇平丝绸产业达到顶峰,石佛寺镇成为该产业的重要中转站,吸引了众多外地商人前来定居。当时,石佛寺的丝绸商行如同春雨后破土而出的笋一般涌现。为了提高丝绸产品的流通效率,民国政府还将石佛寺提升为全国唯一的镇级城市新民市,并设立了二等邮局。当时,镇平县城仅设为三级邮局,这一事实足以反映出石佛寺商业活动的繁荣程度;当然,这些繁荣的商业活动主要集中在丝绸的生产与运输领域。

新中国成立之际,镇平县致力于丝绸产业的繁荣,相继设立了镇平县丝织厂、镇平县炼染厂以及镇平县丝绸进出口公司。此外,县政府还特别设立了“桑蚕生产办公室”,以推动桑蚕产业的发展。

桑蚕产业日益繁荣,随之而来的是对蚕丝的大量需求,仅靠传统的丝绸制造已无法完全消化这些蚕丝。面对这一挑战,镇平的居民们展现出了智慧。他们决定生产一种新产品,以此来大量吸收这些蚕丝。就这样,镇平地毯应运而生。

一、

1980年春日某日,鞭炮声此起彼伏,镇平县前工具厂的后院里,四间陈旧的屋舍前,挂起了镇平地毯厂的厂牌,这一举动宣告了“镇平地毯”迈入规模化生产的阶段。

镇平地毯厂初建时,既无资金支持,又缺乏技术指导,设备更是寥寥无几。厂内仅有的是一群对地毯一无所知的临时工,以及六根木制的机梁。他们用大浴盆代替染色锅,依赖阳光晒图,在这样的简陋环境中,镇平地毯的创业者们开始了他们的艰辛创业之路。

在接下来的两年间,镇平县的地毯厂历经波折,经营状况不佳。工厂的发展步伐缓慢,生产出的地毯质量较为粗糙。同时,国际市场的需求疲软,导致产品积压严重,资金周转出现困难。在这种情况下,工人们的工资发放也变得困难,成立仅三年的镇平地毯厂陷入了严重的困境。

在这充满挑战的时期,历经解放军大学的锤炼,通过民主选举产生,年轻有为的王进生脱颖而出。履新之初,王进生便在企业内部推行了一系列大胆的改革措施,他首先在全市范围内废除了干部职工的铁饭碗和铁交椅,引入了干部聘任制度,摒弃了资历优先的传统观念。在职工队伍中挑选出既懂技术又精通业务的年轻人才,委以副厂长及生产技术、质检部门负责人的重任,以此推动干部队伍形成能者居上、平庸者退下的良好态势;同时,对职工实施劳动合同制度,根据劳动成果进行报酬分配,实现多劳多得,从而摒弃了干多干少、干好干坏无差别的平均主义,极大地激发了全体干部职工的生产热情。品质是企业生存的根本,王进生勤于钻研、善于深思,他目光长远,凭借对市场精准的洞察,毅然将打造品牌定位为工厂未来发展的核心战略。他内心坚定,立誓要与世界百年波斯地毯的霸主地位一较高下。

紧接着,轰轰烈烈的“以标治厂”活动全面铺开,工厂成功构建了标准化三级管理体系,完成了从单一技术标准到全面标准管理的过渡;构建了包含目标管理、技术管理、考核等五个系统的企业管理标准化体系,并形成了消耗、产量、质量、工时、人员以及班产定额,这些定额贯穿于整个生产、工序、工艺半成品及成品的目标管理中,确保每位员工有明确的工作标准,考核有可靠的依据;同时,成立了以厂长为组长的质量管理小组,全力抓好了地毯生产中的四边、后背、槽细等关键环节,以及防绞口、防接色、防错织等工作,对上机产品从织前、上经、织中、倒机、完活等关键环节严格把控,实施了下道工序控制上道工序的点评化质量管理办法,力求实现产品质量零缺陷,产品库存为零,顾客满意度达到极致;此外,还投入巨资建立了产品质量检测中心,制定了严格的质量管理规章制度和工艺操作标准,严格把控产品质量,将曾经让人摇头叹息的“麻袋片”转变成了外商争相订购的工艺品。王进生在首战中取得了胜利。在1984年的全省工艺美术行业评比中,镇平地毯厂生产的300道薄型丝毯荣获了河南省优秀新产品奖,这一荣誉为刚刚摆脱困境的镇平地毯厂赢得了首个奖杯。

二、

镇平地毯的品质显著提升,吸引了上海畜产品进出口公司的关注,于是他们决定将日本客商的地毯订单转交给镇平地毯厂进行生产。这项订单对质量的要求极高,且交货期限紧迫,多数地毯生产商因担忧难以胜任而犹豫不决。然而,王进生却将此视为一次绝佳的机遇,坚信这批订单必须圆满完成,绝不能有任何闪失。他立刻召集技术团队精心打磨、日夜兼程,最终确保了任务的高质量完成,赢得了对产品质量要求极高的日本客户以及上海畜产品进出口公司的认可。自那以后,每当遇到紧急的生产任务,上海畜产品公司都毫不犹豫地将生产任务委托给镇平地毯厂,双方的合作关系日益紧密,镇平地毯厂的经济收益也逐年攀升。1986年7月,上海畜产品进出口公司与镇平地毯厂携手共建了镇沪工贸联营地毯厂,并签署了一份为期十年的合作协议。为了助力这家新成立的联营厂,上海畜产品进出口公司特批了600万元资金,用于搭建原材料仓库,同时,还派遣了专业技术人员定期前往工厂,指导生产技术、传授制作工艺,并协助解决生产过程中遇到的难题。镇平地毯厂承担了生产任务,而上海畜产品进出口公司则负责产品的销售工作,这一合作模式被全球的经济学家们幽默地称作“借梯登楼”的现象。

生产技术得到提升,产品质量得到保障,镇平地毯在欧美市场赢得了较高的知名度。随着订单数量的不断增多,镇平地毯的生产能力已无法满足外商的需求。怎么办呢?经过一番深入的调研和走访,了解到当地劳动力资源丰富,王进生心中一振,一个“借鸡生蛋”的宏伟计划在他脑海中迅速浮现。自1987年起,镇平地毯厂便启动了横向联合策略,将影响扩展至全县范围。该厂在一些乡镇及较大村庄设立直属分厂,并与当地合作。此外,针对那些劳动力丰富但经济基础较弱的“空壳村”,总厂通过协调资金、租赁设备、适度投资等方式,成功支持了28家直属分厂及300余个加工点的创建。为了遏制加工厂数量过多导致的秩序紊乱和产品质量下滑,总厂实施了“十统一”的管理措施,具体包括图案设计标准化、产品检验标准化、技术规范统一化、编织技术规范化、原材料分配统一化、质量标准统一化、工人薪资核算与发放统一化、税费征收统一化。通过这一系列措施,不仅确保了各加工点的健康发展与有序运作,同时也满足了国外客户对镇平地毯的采购需求。“借助梯子攀登楼层”、“利用鸡生蛋的策略”取得的显著成就,让镇平地毯总厂成功摆脱了困境,迈向了迅猛发展的光明道路。

1989年,镇平地毯迎来了发展的黄金时期,同年10月,在上级的批准下,镇平地毯总厂成功改制为“镇平地毯集团工业公司”,深受民众爱戴的王进生,得到了全体员工的共同推选,担任了公司总经理的职务。此后,枣园、马庄、城关等22家乡镇分公司如同春雨后的竹笋一般迅速涌现;同时,郑州分公司、内乡分公司、邓州分公司以及开封、商丘、驻马店、漯河等地的直属分厂也相继宣布成立。镇平地毯迈入了一个崭新的发展阶段,迅速崛起为一家固定资产超过两亿元、员工总数达两万余人、旗下拥有26家子公司以及400多个直属工厂和加工厂的国家级大型企业,进而成为全球最大的地毯生产企业集团。

三、

外国游客寻找的是一种易于折叠和携带的毯子。然而,这种毯子的编织技术仅限于伊朗、德国等少数国家。为了攻克这一难题,公司组织科研团队连续奋战二十多个日夜。在经历上百次实验的失败后,本年度,镇平地毯集团公司的化学水洗丝毯攻关团队,经过大胆的探索,终于研制出一种兼具独特艺术价值和保值特性的超薄型丝毯工艺。该产品图案鲜明,光泽闪亮,质地柔滑,极具弹性,具备可折叠、便于携带、不易被鼠咬虫蛀的特点,并且能够长期保存而不变质、不褪色,成功填补了我国丝毯发展史上的一个空白。进入国际市场后,深受外国商家的喜爱,其销售价格更是增长了43%以上。此外,该产品还荣获了省轻工科技成果二等奖、优秀新产品一等奖,以及轻工部颁发的科技进步奖和中国工艺美术百花奖一等奖。

市场竞争实质上是科技与人才的较量,王进生面对诸多荣誉与企业规模的持续扩大,始终保持着理智,坚定不移地推行科技与生产相融合的发展策略。他组建了由经理、厂长及职能部门负责人参与的科研开发领导小组,并为分厂和加工厂配备了科技副厂长和技术人员,从而在决策层至生产一线构建了一个完整的科技开发网络;同时,公司累计投入超过2000万元,设立了国内首座地毯培训学校,成立了地毯科研所,致力于科技研发和技术突破;此外,公司还设立了科技开发基金及新产品开发奖项,以激励员工进行技术创新。鉴于市场上低密度地毯供应过剩,王进生洞察时机,挑选技术精英组建攻关团队,陆续成功研发了400道、500道、800道、1000道等多个系列产品。他们实现了研发一代、开发一代、储备一代的良性循环,始终位于世界行业前沿。特别是那1000道精心制作的超薄型洗净丝织地毯,此地毯由两位技艺娴熟的编织女工耗时四年完成,成功地将波斯和伊朗的纹样艺术在图案中巧妙融合,并达到了单位面积内结点的最高密度,从而在地毯史上开辟了新的篇章,同时也填补了世界丝毯行业的一个空白。这一作品在当时被誉为世界上道数最密集、价值最高的手工地毯。1998年1月,在德国汉诺威举办的全球最大地毯交易盛会——汉诺威地毯博览会中,引发了巨大的关注,并被收录进《吉尼斯世界纪录大会》的记录之中。

众人齐心协力,力量倍增。不久,高密度薄型丝毯以及精心制作的洗净丝毯相继问世,镇平地毯集团工业公司的省优和部优新产品奖数量增至53个,国家级和省级科技成果工艺奖也达到了7项,产品附加值提升至2亿元人民币以上,镇平地毯的工人们从中感受到了科技进步带来的甜头。

四、

1992年,镇平地毯集团荣获国家颁发的自营进出口许可,此举为企业的发展壮大提供了更为优越的契机。站在百尺竿头,企业再攀高峰。在新的历史阶段,地毯公司愈发深刻地意识到信息价值之重,坚信:仅凭严格的管理和技术的不断进步是远远不够的,唯有迅速获取市场信息,洞悉市场动态,做出前瞻性的决策,方能占据市场的制高点。依据自营业务的特点,集团成立了进出口部和对外贸易部,并在全国范围内选拔了40余名既精通外语、熟悉外贸业务又擅长经营管理的人才,有效缓解了自营出口业务的不足。此外,集团在沪、京、穗、陕等城市设立了20个信息收集点,并在美、日、德及中东等国家和地区增设了19个信息收集点。同时,公司还特邀了美、德地毯行业的专家担任技术顾问,他们为公司提供了及时的市场技术导向。公司内部还设立了信息研究所,配备了尖端技术设备,专注于信息的搜集、整理与加工,为企业的经营决策提供了坚实的数据支持。公司依据所搜集的资料,针对各国和民族的特色,精心策划并设计了深受日本人喜爱的宁静柔和的色彩、迎合美国人热情奔放口味的风格、吸引欧洲人细腻高雅的图案、以及满足中东人好奇心的奇特地毯。这些产品一经推出,便迅速受到各国商家的热烈追捧,当年便为该企业带来了超过2000万元的收益。

在攻克科技难关的过程中,公司成功开发了丝毛混纺的地毯产品。该产品原料采购方便,生产周期较短,资金回笼迅速。它不仅具有观赏性,而且实用性强。投放市场后,迅速赢得了日本和美国中下层消费者的喜爱,成为镇平地毯的又一主打产品。随后,公司又成功研发了高密度薄型丝毯以及精细工艺薄型洗净丝毯,荣获了省、部级科技成果新工艺奖共7项。1993年9月23日,在德国法兰克福举办的世界地毯博览会上,镇平地毯受到了广泛关注。众多来自各国的商人对其表现出极大兴趣。德国知名地毯商人托卡斯更是为其举行了隆重的剪彩仪式。此外,他还特意邀请了原南阳地区行署专员李清彪以及镇平地毯集团工业公司总经理王进生出席活动。高道数丝毯的研发成功,不仅使得原料消耗减少了三分之一的数量,同时其售价相较于低道数丝毯提升了四倍之多,每年可为公司带来超过1000万元的经济效益。

1995年3月,镇平县荣获国家农业部、国务院经济发展研究中心等五家单位共同授予的“中国地毯之乡”称号。

五、

镇平地毯集团是集团公司的重要合作伙伴,也是全球地毯行业的领军企业——德国托卡斯进出口公司的掌门人,赛菲克托克先生。他通过与我们的真诚合作,对镇平的情感与日俱增。每年,他都会亲自抽出宝贵时间,莅临镇平,与王进生总经理亲切会面,与集团员工开展联谊活动。此外,他还慷慨捐资百万,助力镇平的交通建设和城市改造。考虑到他在当地所作出的非凡贡献,2000年,镇平县政府正式向托克先生颁发了镇平县荣誉市民的荣誉头衔。

至2000年,该公司成功构建了包括丝毯、丝毯合织毯、羊毛毯、绢丝毯在内的六个产品系列,并研发了360款高、精、尖系列产品,以及1400多种花色品种。其中,有56种产品荣获省级、部级乃至国家级科技进步发明奖;此外,在1990年,公司荣获了国家质量领域的最高荣誉——金杯奖。水洗丝毯以及500道、600道、700道、800道、1000道等超薄丝毯品种,共同填补了国内外62项技术空白。镇平的“华新”牌地毯已经成为全球地毯行业的知名品牌。在那个时期,镇平地毯集团公司已经与西欧、东南亚、南美、沙特等超过50个国家和地区的地毯经销商建立了业务往来,并在美国成功设立了直销机构。在上海、郑州等城市,我们设立了58家各类分公司和直属分厂,以及400多个生产联合体,从而构成了当时我国规模最大的地毯产业集团。

在镇平地毯产业蓬勃发展的历程中,各级领导对这一行业的发展表现出了极大的关注。党和国家领导人如李长春、李岚清、宋健、罗豪才、李德生、袁宝华等,他们曾先后莅临公司进行实地考察并给予指导,对公司的迅猛发展给予了极高的赞誉。李德生还特别为地毯集团旗下的“镇平裕隆经贸公司”亲笔题字,而袁宝华在参观完毕后,即兴挥毫书写了“质量至上,品种至上,技术创新,管理强化”的寄语,以此激励员工。

在2008年,这项名为“镇平手工丝毯工艺”的传统技艺成功入选了南阳市非物质文化遗产保护项目的名单之中。

六、

长江之水滚滚东流,英雄事迹随波逐流,2012年7月,镇平地毯行业的领军人物,被誉为“地毯大王”的王进生先生不幸离世。自那以后,镇平地毯产业逐渐陷入衰退,企业规模不断缩减,并逐步转向当时蓬勃发展的房地产业。到了2015年,镇平地毯集团完全转型进入房地产业。如今,镇平地毯仅剩少数几家小型企业仍在继续生产。镇平被誉为“中国地毯之乡”的使命已然圆满,这一称号将成为镇平历史进程中的一个重要标志。

清洗地毯规范及操作:北京力能清洗保洁公司1、地毯清洗服务价格地...

市面上毛毯品种繁多,各式各样的地毯风格各异,适合不同的空间用途,而不...

部分办公场所的装饰设计中,会选用在地面上铺设地毯,这样做不仅能保持清...

地毯材质贴图地毯材质哪种好消费水平持续攀升,如今众多家庭装饰中地毯...

你是否还记得小时候田野里那些形形色色的小花小草你还能想起...